豊年の秋に感謝する絢爛豪華かつ勇壮な男祭

新居浜の太鼓台は、もともと豊年の秋を感謝して氏神に奉納していたものでした。地域の伝承によると祭礼時、神輿に供奉する山車の一種で、信仰を対象にした神輿渡御の際、その列に参加して奉納していたもので、起源は平安時代、あるいは鎌倉時代まで遡るといわれています。瀬戸内海沿岸にある数多い太鼓台の中でも、新居浜太鼓台は、豪華絢爛、勇壮華麗な「男祭り」として全国的に知られるようになりました。

スクロールできます

| 高 さ | 約5m | 長 さ | 約12m |

| 幅 | 約3.4m | 重 さ | 約2.5トン |

| 指揮者 | 通常4人 | 太鼓係 | 通常2人 |

| 重 係 | 通常2人 | かき夫 | 約150人 |

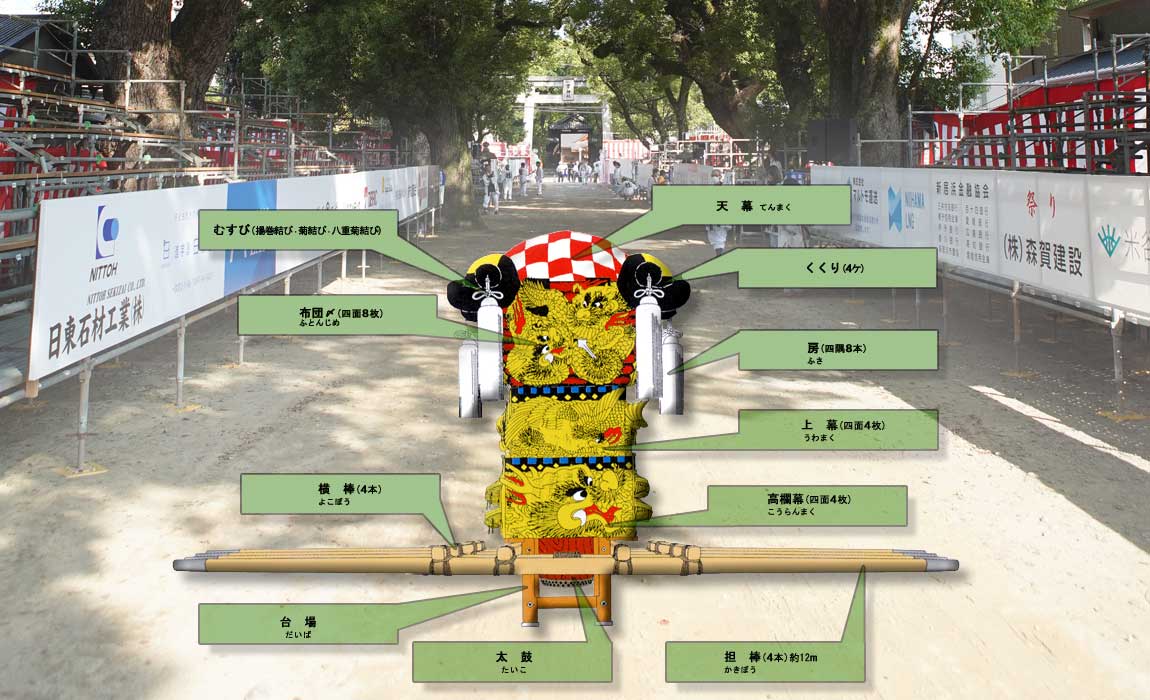

太鼓台の構造については諸説がありますが、その一つをご紹介します。太鼓台上部の阿吽の龍(布団〆)が黒くも(くくり)を呼び、雨(ふさ)を降らし豊作をもたらす。

また、太鼓台上部の阿吽の龍が設置されている部分は「重」と言われ布団を重ねていたものと云われています。この布団を重ねた上に神をいただき練り歩くと云う説も有ります。龍を布団〆と云うのは、この布団を締めている帯の模様の龍が、時代とともに巨大化し現在の形状と成りました。